Secondo un nuovo studio, le emissioni di gas serra prodotte dall’attività mineraria e dall’estrazione di risorse a livello mondiale causano ogni anno danni per 3 miliardi di dollari.

Le industrie estrattive forniscono al mondo combustibili fossili, minerali metallici e risorse minerarie, ma la nuova ricerca, pubblicata sul Journal for Cleaner Production, rileva che i loro costi ambientali totali ammontano ogni anno 5 milioni di dollari. La maggior parte dei costi è attribuita ai gas serra, al particolato e all’acidificazione, ed è attribuita in particolare dai settori del carbone e dell’acciaio.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha definito le risorse minerarie una delle “grandi dotazioni” della Terra, che svolge un “ruolo dominante” nelle economie di decine di Paesi. In effetti, lo studio dimostra che, per la maggior parte dei Paesi, il settore minerario produce guadagni economici maggiori delle perdite. Tuttavia, conclude anche che per alcuni Paesi vulnerabili – come Gabon, Madagascar e Afghanistan – i costi ambientali potrebbero superare i guadagni economici. Questo dato è in linea con ciò che viene spesso descritto come la “maledizione delle risorse”, che si riferisce ai legami tra l’estrazione di minerali e risultati negativi, come la disuguaglianza e la distruzione dell’ambiente.

Poiché l’estrazione di combustibili fossili rappresenta quasi la metà dei costi ambientali – senza includere la combustione dei combustibili risultanti – gli autori affermano che i risultati evidenziano i vantaggi del passaggio a fonti energetiche più pulite.

Il calcolo dei costi

Se da un lato le risorse naturali possono portare ricchezza e posti di lavoro ai Paesi, dall’altro la loro estrazione può causare danni alla salute umana, alla biodiversità e all’ambiente. Per questo motivo, il team di ricerca ha stimato il rapporto tra questi costi e i guadagni economici che queste industrie comportano.

Per farlo, hanno analizzato la produzione globale di 38 materie prime – come carbone, ferro e gas naturale – utilizzando i database delle indagini geologiche statunitensi e britanniche.

I ricercatori hanno condotto una valutazione del ciclo di vita (LCA) utilizzando un approccio “cradle-to-gate “. Questo approccio valuta gli impatti ambientali – tra cui le emissioni di gas serra, le emissioni di particolato, l’acidificazione, il cambiamento di destinazione d’uso dei terreni, l’esaurimento delle risorse e la tossicità – associati a tutte le fasi di vita di un prodotto, escluso l’utilizzo.

Pertanto, la combustione dei combustibili fossili non è inclusa, il che consente “una prospettiva costi-benefici dal punto di vista dei Paesi estrattori”.

Lo studio si concentra sugli impatti sulla salute di queste attività, come le malattie respiratorie e i disturbi della pelle di cui soffrono i minatori, oltre alla perdita di biodiversità dovuta alla perdita e al degrado degli habitat.

I risultati della LCA sono stati poi “monetizzati” per produrre numeri che potessero essere confrontati con altri indicatori economici. Ciò comporta la conversione in valori monetari di indicatori quali la mortalità, i danni alla natura e la perdita di specie.

Per sottolineare l’incertezza associata alla monetizzazione, i ricercatori hanno utilizzato un fattore di monetizzazione “alto” e “basso” per ciascun endpoint. Rosalie Valeska Arendt dell’Università Tecnica di Berlino, che ha guidato lo studio, spiega a Carbon Brief: “Per la stima alta abbiamo incluso i costi dello sforzo futuro. Si tratta di costi che si verificano perché la concentrazione dei minerali e dei depositi di materiali diminuisce, per cui è necessario investire più energia e lavoro per estrarli. Per la stima bassa, questi costi sono stati esclusi, perché i costi di estrazione sono storicamente diminuiti nonostante la diminuzione della qualità del minerale. Se si includono i costi degli sforzi futuri, essi dominano tutti gli altri costi e l’impatto dei vettori energetici fossili diventa ancora più pronunciato”.

Una delle principali novità dello studio è che il team di ricerca ha confrontato i costi ambientali calcolati dei Paesi con il loro PIL e il livello di occupazione. Per la maggior parte dei Paesi, i danni superavano le 420 sterline (500 dollari) per persona occupata, ad eccezione di alcuni Paesi africani dove i costi erano inferiori.

Gli scienziati hanno voluto mostrare la differenza tra i costi locali e globali dell’attività mineraria. Per questo hanno ipotizzato che “tutti gli impatti siano locali, a parte il riscaldamento globale”, si legge nel documento, il che significa che lo studio non considera gli “effetti transfrontalieri dell’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua”.

La maledizione delle risorse

Gli autori concludono che i costi ambientali complessivi generati dalle industrie estrattive a livello globale ammontano a 0,4 miliardi di dollari all’anno nella stima più bassa, pari allo 0,5% del PIL mondiale annuale di 85 miliardi di dollari).

Tenendo conto dei costi degli sforzi futuri, questo importo sale a 5 milioni di dollari all’anno, pari al 6,4% del PIL mondiale. Lo studio rileva che il 64% di tutti questi costi deriva dal cambiamento climatico, il che significa che una cifra compresa tra 0,3 milioni di dollari e 3 milioni di dollari è causata dai soli gas serra legati all’estrazione.

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, i materiali estrattivi che “contribuiscono maggiormente ai danni ambientali sono il ferro (23%), il carbone (18%), il magnesio (13%), il petrolio greggio (10%), l’alluminio (8%) e il manganese (7%)”, si legge nel documento.

Complessivamente, il 43% dei costi deriva dai danni causati agli ecosistemi, mentre il 21% è legato agli impatti sulla salute umana.

Come gruppo di materiali, i combustibili fossili contribuiscono in modo sproporzionato ai danni ambientali, rappresentando il 43% dei costi totali. Il petrolio è stato associato ai costi più elevati, seguito dal gas naturale e dal carbone.

Sebbene si sia parlato molto dei danni ambientali legati ai minerali coinvolti nella transizione energetica pulita, Valeska Arendt spiega: “Parliamo di metalli speciali per le tecnologie del futuro, ma se guardiamo ai costi ambientali totali oggi, gli impatti di acciaio, alluminio e vettori energetici fossili sono ancora dominanti”.

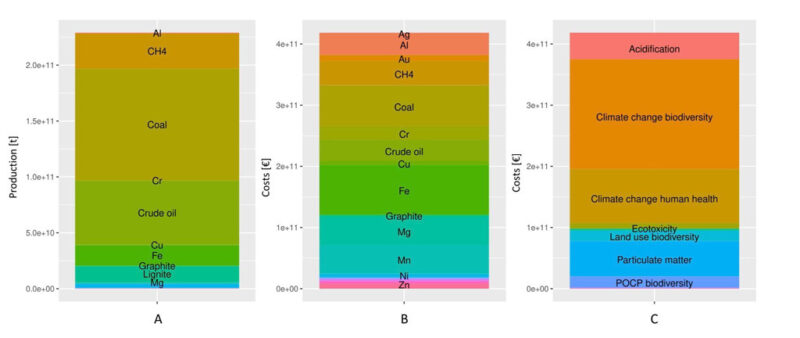

I grafici sottostanti mostrano la scala di produzione per ciascun materiale (a sinistra), la distribuzione dei danni per ciascun materiale (al centro) e i costi dei danni per i diversi impatti (a destra) per la stima dei costi “bassi”.

Quota di massa dei materiali (a sinistra, A) – alluminio, metano, carbone, cromo, petrolio greggio, rame, ferro, grafite, lignite, magnesio (dall’alto verso il basso); Quota di costo dei materiali (al centro, B) – argento, alluminio, oro, metano, carbone, cromo, petrolio greggio, rame, ferro, grafite, magnesio, manganese, nichel, zinco (dall’alto verso il basso); Quota degli impatti (a destra, C) prezzi in euro, stima bassa.

Perdite e guadagni

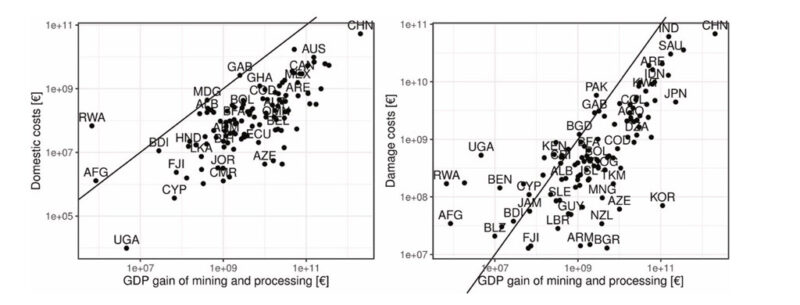

Se si valutano i costi interni dei Paesi senza includere i danni climatici globali, lo studio conclude che, nel complesso, l’estrazione mineraria è più vantaggiosa dal punto di vista economico per la maggior parte dei Paesi.

I Paesi con i maggiori costi ambientali – Cina, Brasile, India e Russia – hanno tutti benefici superiori ai costi associati alle loro attività estrattive.

Tuttavia, per la stima “globale” più alta, quando si includono i danni legati al cambiamento climatico, le perdite di PIL di 20 Paesi sono superiori ai benefici che ottengono dalle attività estrattive. Questi Paesi sono raggruppati in Africa, America centrale e meridionale e Asia sudorientale e sono “gravemente colpiti dal cambiamento climatico”, si legge nel documento.

Per quanto riguarda la stima bassa, i costi ambientali superano i guadagni economici solo per una manciata di Paesi: Ruanda, Gabon, Madagascar e Afghanistan.

I grafici sottostanti illustrano come il guadagno del PIL derivante dall’attività mineraria si confronta con quello locale (a sinistra) e globale (danni) per i singoli Paesi. Tutti i Paesi a sinistra della linea hanno costi superiori ai benefici economici.

Guadagno del PIL derivante dall’attività mineraria rispetto ai danni locali e globali per i singoli Paesi – Guadagno del PIL rispetto ai costi interni (sinistra), guadagno del PIL rispetto ai costi dei danni (destra), stima bassa, doppia scala logaritmica.

La distribuzione dei costi del cambiamento climatico nel mondo si basa su uno studio guidato dalla professoressa Katharine Ricke e pubblicato su Nature Climate Change. Valeska Arendt spiega a Carbon Brief: “Se i costi del cambiamento climatico vengono aggiunti ai costi interni, un maggior numero di Paesi ha un rapporto costi-benefici negativo (i loro costi ambientali totali superano il loro contributo al PIL per l’estrazione e la lavorazione), ma questi costi del cambiamento climatico non sono sostenuti dagli stessi Paesi estrattori”.

Lo studio rileva che i Paesi coinvolti nella lavorazione dei materiali – come la siderurgia in Germania e Giappone – e i Paesi produttori di petrolio – come Algeria, Azerbaijan e Nigeria – ottengono i maggiori benefici economici. Questo perché “esternalizzano ampiamente i costi ambientali dei processi a monte e a valle”, si legge nel documento, il che significa che i loro costi ambientali sono sostenuti dalla società nel suo complesso.

Le emissioni di gas serra più elevate provengono tutte da attività svolte in Cina, in particolare dalla produzione di ferro, acciaio, carbone, magnesio e alluminio. Tuttavia, il dottor Daniel Smith dell’Università di Leicester, che non ha partecipato allo studio, dichiara di essere in qualche modo sorpreso da questo dato, poiché la produzione di magnesio in Cina è “davvero molto bassa”.

Secondo lo studio, i fattori che contribuiscono maggiormente sono l’estrazione di gas naturale negli Stati Uniti e in Russia, seguiti dall’estrazione e dalla produzione di manganese in Sudafrica.

Ricerca futura

Gli autori fanno notare che il limite principale dello studio è la mancanza di dati per un’analisi su larga scala. Come spiega Valeska Arendt “il documento è solo una stima globale e spero che in futuro potremo perfezionare l’analisi in modo più dettagliato”. L’autrice osserva inoltre che “non siamo stati in grado di distinguere tra l’estrazione e la lavorazione di tutti i materiali, poiché i database di valutazione del ciclo di vita non fornivano un numero sufficiente di fasi di processo tra l’estrazione e la lavorazione”. Tuttavia, aggiunge che “la ricerca futura potrebbe concentrarsi più specificamente su un singolo materiale identificato come significativo”.

Un altro problema è evidenziato dal dottor Simon Jowitt, scienziato geologo dell’Università del Nevada, che non ha partecipato allo studio. Stabilire i costi ambientali in relazione alla quota di PIL generata dall’attività mineraria è “un po’ fuorviante”. Ad esempio, spiega, il valore delle risorse minerarie della Germania è elevato, ma rappresenta solo lo 0,5% del suo PIL. Queste risorse possono essere “di gran lunga superiori a quelle di Paesi che considereremmo a prevalenza mineraria, come la Repubblica Democratica del Congo, lo Zambia, il Messico e così via”. Una parte sostanziale dell’attività estrattiva tedesca sarà costituita dal carbone, che è “problematico dal punto di vista ambientale”, afferma Jowitt, ma “l’utilizzo del contributo dell’attività estrattiva al PIL come valore fa sì che [i danni ambientali] siano artificialmente più bassi” come risultato del più alto PIL complessivo dell’economia tedesca.

Gli autori riconoscono che il loro documento non include tutti gli impatti ambientali – ad esempio, escludono i danni causati alle specie marine e d’acqua dolce.

Il dottor Gavin Mudd, ricercatore minerario presso il Royal Melbourne Institute of Technology che non ha partecipato allo studio, aggiunge: “[Non vengono] nemmeno riconosciuti i numerosi altri impatti potenziali associati all’attività mineraria, in particolare l’inquinamento idrico, l’esaurimento delle acque, le piogge acide e l’inquinamento da particolato associato alle fonderie”.

Ciononostante, nel loro documento gli autori sostengono che la loro ricerca fornisce “molti spunti preziosi sugli impatti ambientali dell’estrazione e della lavorazione a livello mondiale”. E proseguono: “Abbiamo identificato quali Paesi traggono vantaggio, dal punto di vista dei costi-benefici, dalla continuazione delle attività estrattive locali, il che è prezioso se si punta a un’analisi teorica dei giochi di dissolvenza dell’estrazione di risorse fossili”. E aggiungono che “l’approccio che abbiamo sviluppato può essere utilizzato per analizzare diversi sviluppi su larga scala nel cambiamento dei modelli di estrazione delle risorse”.

Fonte: Carbon Brief